目次

日本政府は近年、中小企業における賃上げと労働環境 改善を強力に支援しています。その一環が厚生労働省の「業務改善助成金」制度です。この助成金制度は、中小企業・小規模事業者が生産性向上につながる設備投資等を行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を国が助成するものです。簡単に言えば、「従業員の最低賃金を引き上げて職場の業務改善に取り組む企業」に対し、必要な設備や研修等の費用を国がサポートしてくれる制度なのです。

この制度の目的は、中小企業の生産性向上と**賃金引上げ(賃上げ)**を同時に促すことにあります。大企業に比べ資金力や労働力に限りがある中小企業では、最低賃金の引上げによる人件費増加が経営の負担になりやすいですが、業務改善助成金を活用することでその負担を軽減できます。結果として、従業員の待遇改善(賃金アップ)と労働環境の向上につながり、優秀な人材の定着や生産性向上という好循環が期待できます。政府全体としても、中小企業の生産性向上(設備投資・人への投資等)や正規・非正規間の格差是正、労働移動の促進などを通じて賃上げを支援しており、本助成金はその重要な施策の一つです。

本記事では**「業務改善助成金」について、制度概要から申請方法、支給内容、活用事例、注意点、そして2024~2025年の最新情報までを網羅的に解説します。「助成金 申請方法」や「中小企業 支援」**、「労働環境 改善」といったキーワードに関心のある中小企業経営者・人事担当者・社労士の方に、有益な情報を提供します。業務改善助成金の活用によって自社の労働環境と生産性をどのように向上できるのか、本記事を通じて具体的なイメージを掴んでいただければ幸いです。

まずは業務改善助成金の制度概要を整理します。誰が利用できて、何に使える助成金なのか、そして受給のために満たすべき支給要件について見ていきましょう。

対象事業者(中小企業・小規模事業者)と基本要件

業務改善助成金を申請できるのは、基本的に中小企業・小規模事業者です。具体的な中小企業の定義は業種により異なりますが、概ね以下のような基準を満たす企業が対象となります。

以上の要件をすべて満たす中小企業であれば、事業場ごと(工場や事務所など事業所単位)に本助成金を申請できますmhlw.go.jp。例えば複数の店舗や支社を持つ会社であれば、各事業所ごとに別々に申請することも可能ですmhlw.go.jp(※その場合でも後述の年間上限額に留意)。ただし、一人も労働者がいない事業場(社長のみ等)は助成の対象になりませんmhlw.go.jp。この助成金は従業員の賃金引上げを支援する制度であるため、従業員が存在しない場合には利用できない点に注意してください。

支給のための主な要件(賃金引上げと設備投資の実施)

対象となる中小企業が実際に助成金を受け取るには、**一定の条件(支給要件)**を満たす必要があります。主なポイントは次のとおりです。

以上が業務改善助成金の基本的な対象企業像と支給要件です。「事業場内最低賃金って何だろう?」と思われるかもしれませんが、これはその事業場で働く労働者の中で最も低い時給のことを指します(計算方法は最低賃金法の規定に準じます)。言い換えれば、一番低い賃金水準の従業員の時給を○円引き上げる、という話です。

要件を見ると少々ハードルが高いようにも感じますが、最低賃金付近の賃金水準で従業員を雇用している中小企業にとっては、該当するケースが多いでしょう。次節以降で、この助成金を活用した場合に具体的にどれくらいの助成(補助)を受けられるのか、そしてどのように申請を進めるのかを詳しく見ていきます。

業務改善助成金で受け取れる支給金額(助成額)は、前述のとおり「設備投資等にかかった費用の一部」に相当します。具体的には、対象経費総額に対して一定の助成率(補助率)を乗じた額が助成されますが、それぞれに上限額が設定されています。支給額は「対象経費 × 助成率」と「助成上限額」のいずれか低い方となります。ここでは各種コースごとの助成上限額と助成率の詳細を解説します。

以上のように、自社の計画に最も合致する事業区分を選ぶことが重要です。建設業・製造業それぞれ、自社の状況に応じて競争力強化枠やDX推進枠、働き方改革推進枠などを使い分けることで、より効果的に助成金を活用できます。どの区分でも**「新たな機械設備の導入」がキーワードとなる点は共通していますので、単なる修理・更新ではなく前向きな投資**であることをしっかり打ち出しましょう。

。

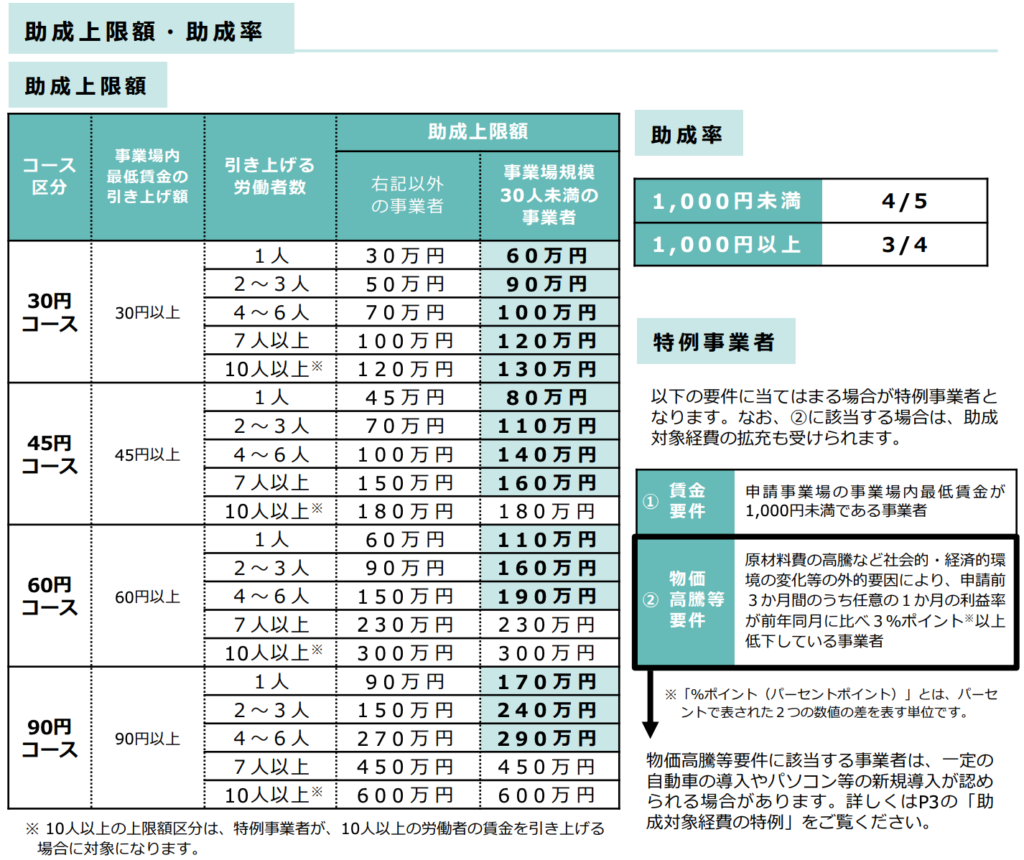

業務改善助成金には、賃金の引上げ幅に応じて複数のコース区分が設定されています。2024~2025年度時点では、30円コース、45円コース、60円コース、90円コースの4区分があり、それぞれ**「事業場内最低賃金を○○円以上引き上げる」という要件に対応しています。コースが大きいほど要求される賃上げ幅は大きいですが、その分助成される上限額も高くなります。また引き上げる労働者の人数によっても上限額が変動します。以下にコースごとの助成上限額の目安をまとめます(左が通常の場合、※内は事業場規模が30人未満**の小規模事業者に適用される特例上限額です)。

※上記の(※)内の金額は、事業場従業員規模が30人未満の場合に適用される特例上限額です。小規模事業者であれば引上げ人数区分ごとの上限額が通常よりも高く設定されていますので、自社の従業員数が30人未満かどうかで上限額が変わる点に注意してください。

※10人以上の区分については、原則として「特例事業者」に該当する場合にのみ選択できます。つまり、10人以上の労働者の賃金を一度に引き上げるケースは、一定の要件(後述する特例事業者の条件)を満たす場合に限り助成対象となり、その場合は上記のように大幅な上限額(最大600万円)の助成が受けられる可能性があります。

助成額の計算例:仮に「90円コース」で申請し、10人の従業員の時給を90円引き上げ、生産性向上のための設備に600万円を投資した場合を考えてみましょう。このケースでは、まず助成率(後述)をかけた金額と上限額を比較します。例えば現状の事業場内最低賃金が980円(1,000円未満)であれば助成率は4/5となるため、600万円の投資に対する助成見込額は 600万円 × 4/5 = 480万円 です。しかし90円コース・10人以上の上限額は450万円(※事業場規模によっては600万円)であるため、「480万円」と「上限額450万円」を比べて低い方、つまり450万円が実際の支給額となります。仮に投資額がもっと大きくても、助成金として受け取れるのは上限額までとなる点を押さえておきましょう。

以上に加え、助成対象事業を適切に遂行できる体制・財務基盤を有することや、暴力団関与企業でないこと、都税の滞納がないことなど、一般的な要件・遵守事項も定められています。それらは募集要項に詳細がありますが、ごく普通に事業を行っている中小企業であれば特段問題ない内容です。

次に助成率です。助成率とは、対象経費の何割が助成されるかを示す割合です。令和7年度(2025年度)現在、業務改善助成金の助成率は企業の引上げ前の事業場内最低賃金額によって以下の2区分に分かれています。

例えば現在自社で最も低い時給が950円の従業員がいるなら助成率80%、1,050円なら75%というイメージです。助成率区分の基準が1,000円となったのは最近の改正ポイントで、従来はもう少し細かく3区分(~900円、~950円、950円超など)に分かれていましたが、2024年度より1,000円未満/以上の2区分に整理されました。この変更により、最低賃金が低めの地域・業種の企業でも一律に4/5の高い補助率が適用されるようになり、多くの中小企業にとって使いやすくなっています。

助成率80%というのは非常に手厚い補助と言えます。例えば100万円の設備投資を行った場合、そのうち80万円は助成金でまかなえる計算です(※ただし上限額との兼ね合いがあります)。一方で最低賃金が比較的高水準の企業(1,000円以上)の場合は助成率75%となりますが、それでも大きな支援です。自社の該当する助成率区分を把握し、計画する投資額に対してどれくらいの助成が受けられるか試算してみることが重要です。

前述したように、本助成金には**「特例事業者」と認められる場合の拡充措置があります。特例事業者に該当すると、助成上限額および助成対象経費の範囲**が拡大され、より有利な条件で助成を受けられます。特例事業者とは簡単に言えば「特に厳しい経営環境にある中小企業」で、具体的には以下の要件のいずれか(または双方)を満たす場合に該当します。

特例事業者に該当すると、先述の**「10人以上」の引上げ人数区分が選択可能になり(通常は選択不可)、例えば90円コースで600万円といった最大枠まで助成を受けられる余地が出てきます。また助成対象経費についても、通常は対象外の乗用車やパソコン等の購入費が認められるようになる特例があります(物価高騰等要件を満たす場合)。自社が特例事業者に該当しそうな場合は、申請時にその旨を申出て該当する証拠書類**(例えば業績悪化を示す財務資料など)を提出することで、より有利な助成枠を狙うことができます。

以上、業務改善助成金で受け取れる金額は「投資額 × 助成率(75~80%)」で計算されますが、コースと引上げ人数に応じた上限額があり、多くの場合その上限額により頭打ちになる形で決まります。最大で600万円(特例の場合)という大きな額も見込めますが、それを得るためには相応の人件費引上げと設備投資が必要です。自社の計画ではどのコースに該当し、何人の賃上げを行うことになるのかをシミュレーションし、現実的に見合った申請コースを選ぶことが大切です。

次の章では、実際にこの助成金を受け取るまでの申請方法や手続きの流れを具体的に解説します。支給額のイメージがついたところで、申請準備に進んでいきましょう。

業務改善助成金を活用するためには、所定の申請手順(フロー)に従って手続きを進める必要があります。申請から支給までにはいくつかのステップがあり、事前準備も含めて計画的に動くことが重要です。ここでは助成金申請方法として、その流れを順を追って説明します。

申請前の準備段階では、自社の現状を把握し、以下のポイントを検討・計画します。

以上の検討内容を踏まえて、「賃金引上げ計画」と「業務改善(設備投資等)計画」を社内で立案します。計画には、何月何日にどのくらい賃金を上げるか、導入する設備は何で、いつまでに発注・納品するか、といったスケジュール感も盛り込みます。後の申請書類で詳細を書くことになるので、漏れなく詰めておきましょう。必要に応じて社内の労務担当者や設備担当者、会計士・社労士等専門家の意見も取り入れると安心です。

計画がまとまったら、申請書類の作成に入ります。主な提出書類は以下のとおりです(令和7年度の場合の例)。

これらの書類を不備なく揃えることが大切です。書類作成には時間がかかる場合もありますので、申請期限から逆算して早めに取り掛かりましょう。厚生労働省のホームページから各種様式をダウンロードできますし、書き方がわからない場合は地域の労働局に問い合わせたり、社労士等に相談したりすることも検討しましょう。

書類一式が準備できたら、いよいよ申請の提出です。提出先は**事業場所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)**となっていますmhlw.go.jp。厚生労働省ではなく、各地域の労働局が窓口ですのでお間違いなく(郵送提出が認められるケースもありますが、可能なら持参して窓口で確認してもらうと安心です)。

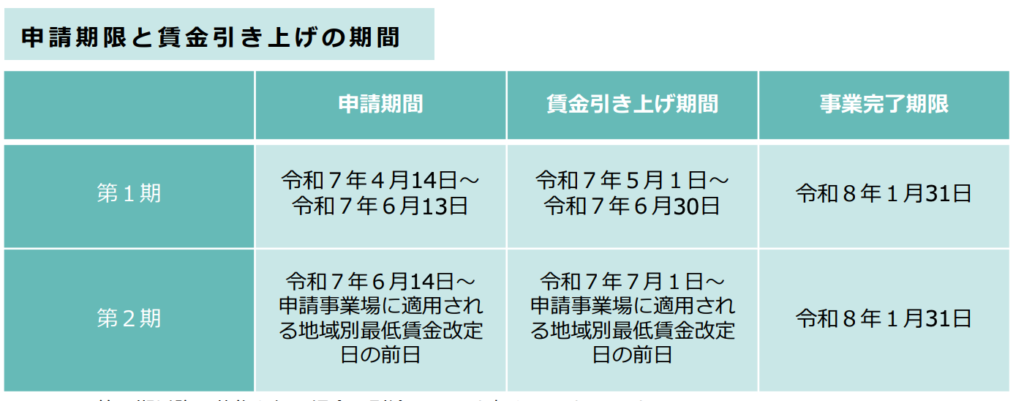

提出のタイミングについては、公募期間内であればいつでも可能ですが、年度内に複数回の公募期間が設定されている場合があります。**2025年(令和7年度)**は以下の2期に分けて募集期間が設定されています。

※第3期以降の募集が行われる場合は別途案内、とされています。基本的に年内2回の受付ですが、地域の最低賃金改定スケジュールに合わせて期間が設定されます。

自社が計画する賃上げのタイミングに合った募集期に申請できるよう、このスケジュールを意識しましょう。申請は必ず賃金引上げを実施する前に行わなければなりません。例えば5月に賃上げしたいなら、第1期内(4~6月上旬)に申請が必要です。賃上げ日が申請日より後でないと助成対象にならないので注意してください(申請より前に賃上げしてしまった場合は原則対象外となります)。

労働局に申請書類を提出すると、労働局側で内容の審査が行われます。書類に不備や確認事項があれば連絡がありますので、速やかに対応しましょう。無事審査を通過すると、後日交付決定通知書が交付されます。これが届けばひとまず第一関門クリアです。

労働局から交付決定を受けたら、計画していた内容に沿って実際に賃金引上げと設備投資等の実施を行います。ここからは計画を着実に遂行するフェーズです。

賃金の引上げ実施:交付決定通知に記載の計画期間内に、予定通り従業員の賃金を引き上げます。例えば賃上げ実施予定日を5月1日と計画していたなら、その日に全対象労働者の時給を計画額以上に改定します。改定後の賃金額は就業規則や労働契約書にも反映させます。賃金引上げは一回でまとめて実施する必要があり、複数回に分けて段階的に行うことは認められません(例えば5月に20円上げて8月にさらに10円上げる、というのは不可)。また、地域別最低賃金の改定に対応する場合には、発効日の前日までに事業場内最低賃金を改定しておく必要がある点にも注意が必要です(最低賃金改定日当日に合わせて上げるのでは遅く、前日までに自主的に上げておかなければ助成対象にならない)。

設備投資・研修等の実施:申請した業務改善計画に沿って、機械設備の導入やシステム構築、研修の実施などを進めます。発注していた機器が納品され次第現場に設置し稼働させる、ITベンダーにシステム開発を依頼する、外部講師を招いて従業員研修を行う、など計画した内容を実行に移します。支払いも計画期間内に完了させる必要があります。銀行振込で支払う場合はその振込日が支払完了日となり、クレジットカード払いの場合は口座引き落とし日が支払完了日となります。領収書や振込記録など、実際に支払ったことを証明する書類は後で提出しますので大切に保管してください。

スケジュール管理:交付決定時に定められた事業完了期限までに、すべての賃上げ実施と設備導入・支払いを完了させることが求められます。通常、事業完了期限は交付決定年度の翌年1月31日です。例えば令和7年度申請分なら令和8年1月31日が期限となります。ただし、やむを得ない理由(納期遅延等)がある場合は、事前に理由書を提出して許可を受ければ、完了期限をその年度の3月31日まで延長できる場合があります。例えば半導体不足で機器の納入が遅れ1月末に間に合わないような場合は、早めに労働局に相談し、事業完了予定期日変更報告書の提出等の対応を行ってください。

計画変更が必要になった場合は、事業計画変更申請書を提出するルールもあります。たとえば「導入予定だった機器Aが手に入らないので代替機器Bに変更したい」「従業員の退職で賃上げ対象者が減った」等の変更が起きたら、すみやかに労働局へ相談し指示に従いましょう。変更内容によっては助成上限額が変わったり、最悪助成対象から外れてしまう可能性もありますので、計画と異なる事態が発生したら放置せず連絡することが大切です。

無事に賃上げと設備導入等が完了したら、最後に事業実績報告および支給申請の手続きを行います。ここが助成金を受け取るための最終ステップです。

事業実績報告書の提出:計画した事業が完了したことを報告する事業実績報告書(様式第9号等)を作成し、労働局に提出します。ここでは実際に賃金を何円上げたか、いつ上げたか、誰の賃金を上げたか、導入した設備の内容や支出額、その支払い日などを実績ベースで記載します。併せて、証拠書類として賃金台帳(賃上げ後の給与支給額が分かるもの)や領収書・振込明細、納品書、就業規則の改定写しなどを提出します。労働局はこれらを審査し、本当に計画通り賃上げと設備投資が行われたかチェックします。

支給申請書の提出:実績報告と同時またはその後に、助成金の**支給申請書(様式第10号)**を提出します。実績報告が事後報告的な意味合いなのに対し、支給申請書は「これだけの助成金をください」と正式に請求する書類です。必要事項を記入し、請求額(=対象経費×助成率、ただし上限以内)を記載します。計算は労働局でも行ってくれますが、自社でもミスのないよう再計算しておくと安心です。

労働局での審査・確定:提出した実績報告と支給申請に基づき、労働局が最終審査を行います。計画通りの賃上げが確認でき、経費支出も要件に沿っていれば、支給額が確定されます。仮に計画より賃上げ人数が減った場合や経費が減少した場合は、それに応じて支給額も減額確定となります。

助成金の支給(入金):支給額の確定後、指定した会社の銀行口座に助成金が振り込まれます。交付決定から支給まで数ヶ月かかるケースもありますので、それまでは企業側で立替える形になります。無事入金されたら一連の手続きは完了です。経理上は雑収入等として計上し(課税対象となる収入ですのでご注意ください)、設備投資に係る消費税仕入控除額の報告書(様式第12号)も提出済みであれば、あとは事後的に賃金を維持していくだけです。

以上が業務改善助成金の申請から受給までの流れです。要点をまとめると、**「計画を立てる → 労働局へ申請 → 承認後に実行 → 実績を報告 → 助成金を受け取る」**というステップになります。各段階で書類や期限があるので、余裕を持って進めることが成功の秘訣です。一度流れを経験すれば難しくはありませんが、初めての方は不明点があれば遠慮なく労働局の担当部署やコールセンター(後述)に問い合わせてみましょう。

それでは次に、実際にこの助成金を使って労働環境の改善と生産性向上を実現した事例をいくつか紹介します。

業務改善助成金を活用すると、具体的にどのような業務改善が行われ、どのような成果(効果)が得られるのでしょうか。ここでは中小企業の活用例・成功事例をいくつかご紹介します。自社で利用する際のヒントとして、ぜひイメージを膨らませてみてください。

ある地方の中小レストランでは、人手不足とサービス品質の維持に悩んでいました。業務改善助成金を活用し、配膳ロボットの導入や注文のデジタル化に踏み切った事例があります。このお店では、まずデリバリー注文を電話受付からオンライン注文システムに切り替えるコンサル導入と、配達用電動バイクおよび二層式フライヤー(一度に複数の揚げ物調理が可能な機器)の導入を行いました。その結果、電話対応が不要になり注文管理が効率化されたほか、配達バイクにより1日あたり約1.5時間の配達時間短縮、二層フライヤーにより複数注文をまとめて調理可能になるなど、大幅な時間短縮と業務効率化が達成されました。効率化で生まれた余力を接客サービス向上に回すことで顧客満足も向上し、従業員には時給50円の賃上げを実施。人員削減をせずに生産性を上げ、その成果を従業員に還元する好循環を生んだ成功例です。

ある小売店では在庫管理や会計業務に多くの時間がかかっていました。そこで助成金を活用して最新のPOSレジシステムと自動釣銭機を導入し、併せて従業員へのIT研修を行いました。導入前は手作業で売上や在庫の集計をしており、棚卸しに丸2日かかっていたものが、導入後はリアルタイムで売上・在庫が一元管理できるようになり、棚卸し作業は3人がかり2日→数時間で完了するレベルに短縮されました。また会計も自動釣銭機のおかげでスピーディーになり、レジ待ち時間が減少するという副次的効果も得られています。こうした効率化により生まれた時間を接客や発注業務に振り向けた結果、売上も向上し、従業員には時給30円のベースアップを実施。POSレジ導入費用の一部(75%)は助成金で賄われたため、企業の費用負担も小さく済みました。

製造業の小さな工場でも、生産ラインの改善によって賃上げを成功させた例があります。ある食品加工メーカーでは、梱包作業を手作業で行っていたため生産量拡大に人手が追いつかない状況でした。そこで助成金を活用し、新たに自動梱包機を追加導入しました。結果、1日当たりの製造作業時間が約30%削減され、生産性が飛躍的に向上。また、従業員の見回り負担を軽減するための警報装置も導入し、こちらも点検作業時間を30%程度削減する効果を上げました。これらの機械導入費用の大半は助成金で補填され、浮いたコストを原資に従業員の事業場内最低賃金を一挙に61円引き上げることができました。最低賃金付近だった時給が大幅アップしたことで従業員のモチベーションも上がり、さらに最低賃金を上回っていた他の従業員についても昇給を実施するなど、会社全体の給与水準底上げにつながったとのことです。

医療・福祉分野でも、本助成金を活用した事例があります。ある介護施設では、入浴介助や移乗介助に相当な人手と時間がかかっていました。そこで入浴リフト機器や電動介護ベッドを導入し、重労働だった介助作業を機械の力でサポートすることにしました。この結果、職員1人あたりで対応できる入浴介助人数が増え、スタッフの身体的負担も軽減されました。また利用者にも安全・快適なサービス提供が可能となり、施設の評判向上にもつながりました。こうした効果を評価して、施設は介護職員の時給を40円引き上げ、夜勤手当等も増額する処遇改善を行いました。費用の一部は業務改善助成金から支給されているため、会社の持ち出しは抑えつつ職員の待遇改善を実現できています。このように福祉の現場でも労働環境の改善(腰痛など肉体負担の軽減)と賃上げに助成金が役立っています。

上記のように、業務改善助成金は様々な業種で設備投資や業務フロー見直しの後押しとなり、その成果としての賃金アップを実現させています。特に人手不足に悩む中小企業では、業務の省力化・自動化が従業員一人ひとりの生産性を引き上げ、その対価として賃金を上げることが可能となる好例と言えます。「忙しくて従業員に負担がかかっているが、人を増やす余裕はない」という企業こそ、この助成金を活用して現場の改善に投資し、その成果を賃金に反映させる取り組みが有効でしょう。

次章では、読者の皆様が疑問に思いやすい点をまとめた**Q&A(よくある質問と回答)**を掲載します。さらに制度を深く理解するために参考にしてください。

Q1. 申請先はどこですか?

A. 申請書類の提出先は、自社の所在地を管轄する**都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)**です。厚生労働省本省に出すのではなく、お住まいの都道府県にある労働局(雇用環境均等部門)が窓口となります。具体的な住所や担当課は各労働局のウェブサイトで案内されています。不明な場合は労働局に電話で問い合わせると教えてもらえます。郵送で提出する際も宛先は労働局宛てです。

Q2. いつまでに申請すればよいですか?

A. 毎年度、申請できる期間(公募期間)が定められています。例えば2024年度は春~初夏と夏~秋に2回の申請期間が設けられました。基本的に賃金を引き上げる前に申請し、交付決定を受ける必要があります。賃上げを予定している時期の少なくとも1ヶ月以上前までには申請書を提出するのが望ましいです。年度途中で地域別最低賃金が改定されるので、その前後で受付締切があります(例年、第2期は地域別最低賃金改定日の前日が締切)。詳細な期限は厚労省の公式発表や労働局の案内を確認してください。なお、年度内の申請チャンスは原則1回のみです(令和6年度より変更)。

Q3. 複数の事業所でそれぞれ申請できますか?

A. できます。業務改善助成金は事業場単位での申請となっており、会社が複数の事業所(支店や店舗、工場など)を持つ場合、それぞれの事業場ごとに申請することが可能です。例えば本社と支店で別々に賃上げ計画を立て、それぞれ申請するといったこともできます。但し、1つの事業場につき年度内1回の申請です。また同一企業(事業主)あたりの支給上限額が年間600万円までと定められているので、仮に複数事業所で申請しても合計受給額が600万円を超えることはありません。その範囲でうまく活用しましょう。

Q4. どんな経費が助成の対象になりますか?

A. 生産性向上や業務効率化につながる投資であれば幅広く対象になります。具体的には、生産設備の導入、作業工程の自動化機器、ITシステム(販売管理・在庫管理ソフト等)、POSレジや省力化のための機械、業務改善の専門家によるコンサルティング費用、社員研修の外部委託費用などが典型例です。業種を問わず「業務のムダを減らし効率を上げるもの」であれば該当する可能性があります。一方で汎用的な車両購入やスマートフォン等は通常対象外ですが、前述の通り物価高騰等の特例事業者ならこれらも含められます。また備品でも業務改善と直接関係ないもの(単なる家具購入など)は認められません。何が対象になるか迷う場合は、労働局に事前に相談すると良いでしょう。「これは対象になりますか?」と見積書などを見せて確認できます。

Q5. 賃金はどのくらいの期間、上げたまま維持する必要がありますか?

A. 助成金の要件として明確に「○年間賃金を維持せよ」という規定はありませんが、少なくとも助成金支給が行われるまでは引き下げないことが大前提です。また、一度引き上げた賃金をすぐに下げてしまうと、不適切な受給と見なされる可能性があります。実務的には、賃上げ後少なくとも1年間程度はその賃金水準を維持することが望ましいでしょう(多くの企業はそのまま恒久的にベースアップとしています)。助成金申請時にも「解雇や賃金引下げを行っていないこと」が要件となっていますし、助成金受給直後に賃下げをしたとなれば労働局から事情を問われる可能性があります。従業員との信頼関係のためにも、一度上げた給与は基本的に据え置く姿勢で臨みましょう。

Q6. 一度の申請で複数回に分けて賃上げしても良いですか?

A. いいえ。賃金引上げは一度にまとめて実施する必要があります。計画段階で「7月に15円上げ、10月にさらに15円上げるから合計30円アップ」といった分割引上げは認められません。一発で所定額以上の引上げを行ってください。仮に分割で引き上げたい場合は、本助成金は活用できず他の方法を検討することになります。また、地域別最低賃金の改定に合わせて引上げる場合も、改定発効日より前に自発的引上げを完了させる必要があります。タイミングにはくれぐれも注意しましょう。

Q7. 申請前に既に機械を購入してしまったのですが、助成金の対象になりますか?

A. 残念ながら対象外となる可能性が高いです。助成金は基本的に交付決定通知を受けた後に発生した経費が対象です。申請前や承認前に支出・契約したものは「既に実施済みの取組み」と見なされ、助成の趣旨に合わないため除外されます。例えば申請前に機械を注文・支払いしていた場合、その費用は原則助成されません。一部例外的に「申請書提出日以降、交付決定前にやむを得ず着手した経費」を特認するケースもありますが、基本は交付決定が出てから発注・支払いと心得てください。まだ支払いをしていない場合は、交付決定が出るまで契約を待ってもらうよう業者と相談しましょう。

Q8. 他の助成金や補助金と併用できますか?

A. 併用自体は可能ですが、同一の経費を二重取りすることはできません。例えば業務改善助成金で機械購入費を申請し、同じ機械の費用を別の補助金にも申請する、というのは不正受給に当たります。一方で、違う経費であれば別制度と組み合わせることは問題ありません。最近は中小企業庁の「IT導入補助金」や自治体独自の補助金などもありますので、対象経費がバッティングしないように注意すれば複数の支援策を活用可能です。また、厚生労働省所管の他の助成金(キャリアアップ助成金等)とも内容が競合しなければ同時並行で申請可能です。ただし人的リソース的にも書類作成が大変になりますので、計画的に進めましょう。

Q9. 特例事業者って何ですか?自分の会社は該当するでしょうか?

A. 特例事業者とは、業務改善助成金でより手厚い支援措置(上限額拡大・経費特例)を受けられる企業区分です。具体的には「賃金要件」(最低賃金との乖離が小さい、例:差額30円以内など)や「物価高騰等要件」(コロナや物価高の影響で利益率が大幅低下している等)を満たす中小企業が該当します。該当すると、10人以上の賃上げケースでも申請できたり、PC・車両費が認められたりします。自社が該当するかどうかは、申請要領のチェック項目に沿って判断します。地域別最低賃金との差がわずかだったり、直近の売上総利益率が前年同期比マイナス○%以下だったりといった条件がありますので、心当たりがあれば要件を確認しましょう。該当する場合は申請書類で所定の特例事業者用様式を提出し、証明する財務資料等を添付する必要があります。

Q10. 申請から支給までどれくらい時間がかかりますか?

A. ケースによりますが、数ヶ月~半年程度は見ておいたほうが良いでしょう。例えば4月に申請して5月に交付決定、その後6月に賃上げ・設備導入を完了し、7月に実績報告・支給申請提出、審査を経て8~9月頃に振込、という流れが一例です。事業完了期限は基本的に1月末までありますので、遅めに計画すると支給が翌年3月頃になるケースもあります。助成金の入金まで会社が費用を立て替える必要がありますから、資金繰り計画も加味してスケジュールを立ててください。審査が立て込む時期(申請件数が多い年度末など)は時間を要することもあります。進捗状況は労働局に問い合わせれば教えてもらえるので、不安な場合は確認しましょう。

以上がよくある質問への回答です。この他にも細かな疑問が出てくるかもしれません。その際は厚生労働省の公式サイト内のQ&Aページや、各都道府県労働局の相談窓口を活用してください。また厚労省は本助成金専用の**コールセンター(業務改善助成金コールセンター:0120-366-440)**も平日9:00~17:00で開設しています。不明点は専門スタッフに尋ねることができますので、遠慮なく問い合わせて解決するようにしましょう。

業務改善助成金を確実に受給するためには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。要件を満たして申請しても、手続き上のミスや要件違反があると**不支給(助成金が受け取れない)**となるケースもあります。以下に主な注意事項と、助成金が支給されない・取り消される可能性のあるケースをまとめます。

以上、気をつけるべきポイントを挙げました。まとめると、ルールと期限を守って計画通り実行すれば問題なく受給できるものです。多くの企業が活用していますが、申請漏れや期日ミスで受給を逃した例も耳にします。この記事をお読みの皆様はぜひ万全の準備でトライしてみてください。

本制度は時勢に合わせて毎年のように細かな見直し・改正が行われています。**2024~2025年(令和6~7年度)**にかけての主な変更点や最近の動向を整理しておきましょう。今後の申請に活かすためにも、最新情報をアップデートしておくことが重要です。

総じて、業務改善助成金は2024~2025年にかけて使い勝手が良くなる方向の改正が続いています。特に賃上げ額や助成率の要件がシンプルになり、また物価高騰への特例措置で経費範囲も広がったことで、多くの中小企業が活用しやすくなりました。最低賃金も2023年には全国平均で31円の大幅引上げが行われ平均時給が961円となり、2024年以降も1,000円超えが現実味を帯びています。この流れの中で、賃金が低めの企業ほど国の支援を受けられる本助成金の重要性は増しています。

2025年以降の展望としては、賃上げ促進策は政府の最重要課題の一つであり、本助成金も予算規模の維持・拡充が期待されます。仮に最低賃金が今後1,100円、1,200円と上昇していけば、助成率区分の閾値も引き上げられる可能性があります(例えば「1,100円未満4/5」など)。また別途、中小企業庁による「中小企業省力化投資補助金」など類似の支援策も登場しており、賃上げ+投資のセット支援という考え方は今後も続いていくでしょう。

常に最新の情報をチェックし、改正点を把握した上で申請準備することが大切です。厚労省の公式サイトや労働局の発表資料、専門家の解説記事などを活用してアップデートしておきましょう。

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者にとって賃上げと生産性向上を同時に実現する強力な支援策です。本記事では制度の目的から要件、申請方法、支給内容、事例、留意点、最新情報に至るまで詳しく解説してきました。

改めて要点を振り返ると、業務改善助成金は「事業場内最低賃金を一定額アップし、業務改善のための設備投資等を行った企業」に対して、その費用の一部(75~80%、上限数百万円)を国が助成する制度です。中小企業で働く方々の労働環境 改善と収入向上につながるようデザインされており、実際に多くの企業がこれを活用して働きやすい職場作りと人材定着に成功しています。

制度利用のポイントは、何と言っても綿密な計画と確実な実行です。助成金申請というと煩雑なイメージがあるかもしれませんが、本記事で述べたようにステップを踏んでいけば決して難しいものではありません。社内の状況をよく分析し、「ここを改善すれば効率化できる」という点に投資してみましょう。そのチャレンジを国が後押ししてくれるのが業務改善助成金です。賃金アップは従業員のモチベーションを高め、企業の魅力を高めます。それがさらに生産性を上げるという好循環を生みます。

今後の展望として、日本全体で最低賃金の底上げが続く中、本助成金の役割は一層重要になるでしょう。賃上げには企業努力だけでなく公的支援も組み合わせていくことが当たり前の時代になりつつあります。政府も賃上げ税制(給与等改善措置による税額控除)など様々な施策を講じていますが、直接資金を補填してくれる助成金は即効性があります。2025年以降も本制度は継続・発展していく見込みであり、新たな特例措置やデジタル化に対応した経費項目の追加など、より使いやすい形に進化する可能性があります。

中小企業の皆様は是非、業務改善助成金を積極的に活用してみてください。計画作りに不安がある場合は社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家に相談するのも一つの手です。また、前述の**業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)**も有効に使いましょう。国の支援策を上手に使いこなして、自社の労働環境と業績の両方を改善し、働く人にも喜ばれる会社づくりを実現していただきたいと思います。

以上、**「業務改善助成金」**の総合ガイドでした。適切なキーワードを押さえつつSEOにも配慮した形でお届けしましたが、何より大切なのは実際に行動に移すことです。この記事が、皆様の企業の発展と従業員の幸せにつながる一助になれば幸いです。ぜひ本助成金を活用して、中小企業ならではの創意工夫で労働環境を改善し、持続的な成長を遂げてください。

業務改善助成金を活用することで、中小企業の皆さまは「働きやすい職場環境の実現」と「生産性向上による企業成長」という二つの大きなメリットを手に入れることができます。

賃金を引き上げることは従業員のモチベーションアップにつながり、設備投資や業務改善による生産性向上は企業の競争力を高めます。助成金という国の支援を受けながら、従業員と会社がともに成長できる理想的な環境を作り出すチャンスがここにあります。

しかし、「制度が複雑で申請が難しそう」「自社でどのような計画を立てればよいのかわからない」と感じる方も多いかもしれません。そんな時は、ぜひ補助金・助成金の活用支援で実績豊富な私たちTRUSTEP JAPAN株式会社にお任せください。

TRUSTEP JAPANでは、業務改善助成金をはじめとする各種助成金の申請支援を行っています。制度の説明から申請書類の作成サポート、申請後の実行支援までトータルでサポートいたします。実際に多くの企業が私たちのサポートを通じて助成金の活用に成功し、生産性向上と従業員満足度の向上を実現しています。

「助成金活用で未来を変えたい!」

「労働環境を改善し、人材の定着と業績向上を同時に達成したい!」

そんな思いをお持ちの企業経営者、人事担当者の方々は、ぜひお気軽に私たちTRUSTEP JAPAN株式会社へお問い合わせください。

中小企業の頼れるパートナーとして、私たちが全力でサポートいたします。

皆さまとお話しできる日を心よりお待ちしております。

お気軽にTRUSTEP JAPAN株式会社へお問い合わせください。