目次

東京都では2025年(令和7年度)向けに、中小企業の設備投資を強力に後押しする**「第9回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」が実施されています。これは東京都の中小企業者等を対象とした大型の助成金(補助金)制度で、機械設備やソフトウェア導入費用の一部を支援するものです。建設業や製造業をはじめ全業種**が応募可能であり、自社の競争力強化やDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進、新製品開発(イノベーション)、事業承継後の新展開など、様々な目的の設備投資を幅広くカバーしています。本記事では、この東京都の助成金制度の概要・目的から、対象設備や事業区分、応募要件、助成率・助成金額、申請スケジュール、申請書作成のポイント、過去の採択事例、専門家活用のメリット、注意点、FAQに至るまで、2025年最新情報に基づき徹底的に解説します。東京都で設備投資を計画する建設業・製造業など中小企業の方は、ぜひ参考にしてください。

「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、東京都内に本社または事業所を持つ中小企業が、生産性向上による競争力強化や事業拡大のために必要な設備投資を行う際に、その費用の一部を助成する制度です。東京都中小企業振興公社が実施するこの助成事業の目的は、設備導入を通じて都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業競争力強化と地域経済の持続的発展に寄与することにあります。具体的には、自社の製品やサービスの質的向上(高付加価値化)や、生産能力の拡大によるさらなる発展を目指す取組みに対し、機械装置・システム構築等の経費を支援するものです。

本助成金は東京都ならではの高額な支援が特徴で、昨年度までは最大1億円が上限でしたが、2025年(令和7年度)は上限額が2億円に引き上げられました。助成対象となる設備は、後述する事業区分ごとの要件を満たす「機械設備」で、税法上の固定資産である**「機械装置」「器具備品」「ソフトウェア」**が含まれます。言い換えれば、生産ラインの機械や加工装置から、業務効率化のためのソフトウェア導入まで、幅広い設備投資が対象になり得ます。建設業のケースではICT建機や測量用ドローン、BIMソフト等、製造業であれば最新の加工機械や産業用ロボット、IoTシステム導入なども対象に含めることができます。助成対象となる事業の詳細については次章で解説しますが、東京都 助成金 2025の代表格とも言える本事業は、設備投資を通じて中小企業の競争力を底上げする絶好のチャンスです。

助成の対象となるのは、「新たに導入する機械設備等」に係る経費です。繰り返しになりますが、ここで言う「機械設備等」にはハードウェアの機械装置はもちろん、業務用ソフトウェアやシステム構築費用も含まれます。中古品の購入やリース・レンタルは対象外となるため、新品の設備を購入・導入する計画であることが必要です。また車両や不動産の取得費用などは助成の範囲外なので注意してください。例えば建設業でダンプカーやトラックを買う費用は対象になりませんが、代わりに建設現場の生産性向上に資する重機の新規導入費用などは対象となります。

本助成事業では、設備投資の目的(事業内容)に応じて**5つの事業区分(カテゴリー)**が設定されています。申請時には自社の設備投資計画がこのどの区分に当たるかを選択します。それぞれの区分と概要、および建設業・製造業に関連する事例は次のとおりです:

以上のように、自社の計画に最も合致する事業区分を選ぶことが重要です。建設業・製造業それぞれ、自社の状況に応じて競争力強化枠やDX推進枠、働き方改革推進枠などを使い分けることで、より効果的に助成金を活用できます。どの区分でも**「新たな機械設備の導入」がキーワードとなる点は共通していますので、単なる修理・更新ではなく前向きな投資**であることをしっかり打ち出しましょう。

。

本助成事業の対象となるのは、東京都内に事業拠点を有する中小企業者等です。具体的な主な申請資格要件は以下のとおりです。

以上に加え、助成対象事業を適切に遂行できる体制・財務基盤を有することや、暴力団関与企業でないこと、都税の滞納がないことなど、一般的な要件・遵守事項も定められています。それらは募集要項に詳細がありますが、ごく普通に事業を行っている中小企業であれば特段問題ない内容です。

なお、設備の設置場所に関して補足すると、原則は東京都内が望ましいものの、計画によっては隣接県に工場等を持つ企業もあるでしょう。本事業では設備設置場所が東京都及び周辺7県(山梨、茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、神奈川)であれば対象となります(その代わり都外に設置する場合は東京都内に本店所在が必須)。たとえば本社が東京都内にあり、工場が茨城県にある製造業者が茨城工場に新設備を導入するケースでも、本社東京なら応募可能です。この点は東京都独自の補助金としては柔軟になっている部分です。

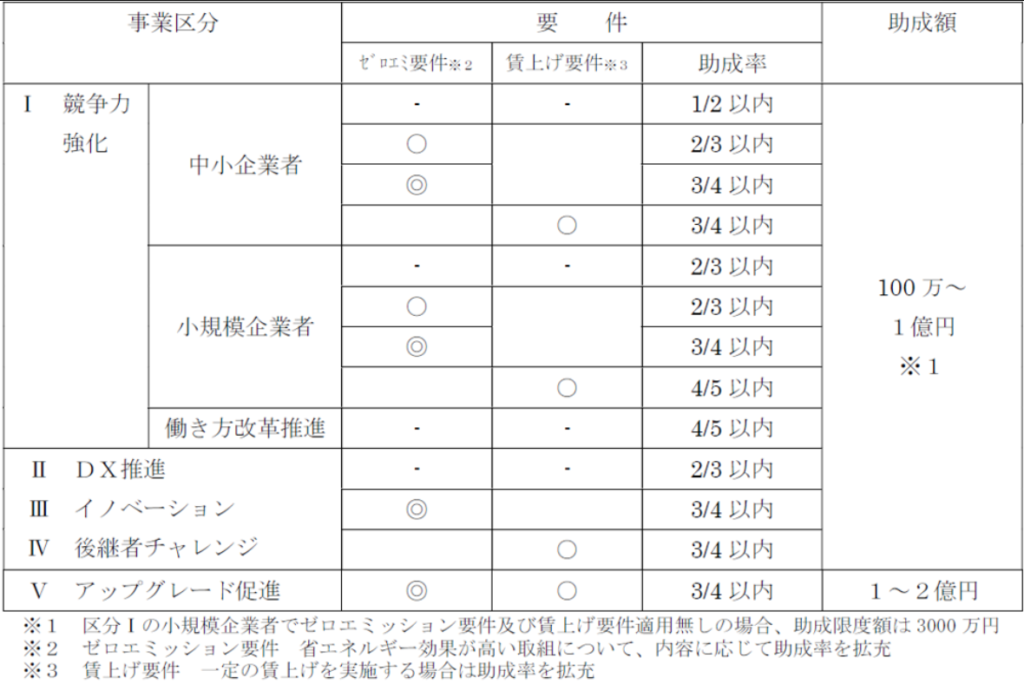

図: 助成率および助成限度額の一覧表(令和7年度・第9回募集要項より抜粋)。事業区分ごとに中小企業者(従業員規模の大きい中小企業)と小規模企業者(小さい企業)で基準助成率が定められ、さらにゼロエミ要件や賃上げ要件の有無に応じて助成率の上乗せがあります。最低100万円から申請可能で、通常の区分では助成額100万円~1億円、新設のアップグレード促進区分では最大2億円まで支給されます。

図表をもとに助成率・助成額のポイントを整理します:

以上を踏まえ、実際にどの程度の補助金額が得られるか計算例を挙げます。

以上の例から、自社がどの助成率を適用できるかによって自己負担額が大きく変わることがお分かりいただけるでしょう。少しでも助成率を上げられるよう、環境に優しい省エネ設備であることをアピールしたり、従業員への賃上げ計画をきちんと立てたりして申請するのがポイントです。特に中小企業にとって賃上げ実施は負担にもなりますが、東京都はその努力に対して補助率アップという形で報いる姿勢です。自社の経営状況と相談しつつ、要件適用を積極的に検討しましょう。

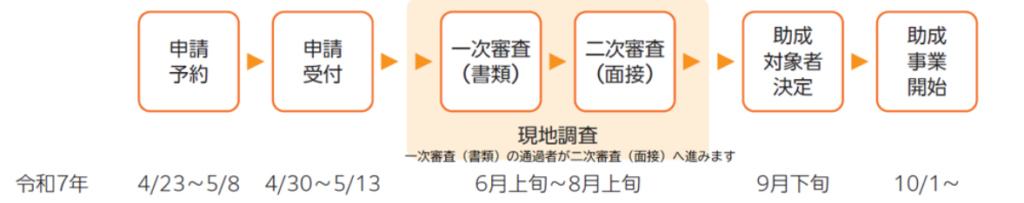

令和7年度第1回(通算第9回)の募集について、申請のスケジュールは以下のように設定されていますtokyo-kosha.or.jptokyo-kosha.or.jp:

上記スケジュールを図解すると以下のようになります。

図: 第9回助成事業の申請から事業開始までのフロー(2025年スケジュール)。まず4月下旬~5月上旬にかけて申請予約・書類提出が行われ、その後6~8月に書類審査・面接審査(必要に応じて現地調査)が実施されます。9月下旬に採択結果(交付決定)が出て、10月1日以降正式に設備発注・導入を開始できる形です。

申請の具体的な流れとしては、まず申請予約が必要なのがポイントです。事前予約をしないと書類提出ができませんので、必ず上記予約期間内に東京都中小企業振興公社のウェブサイト上で予約手続きを行ってください。予約時には会社名や代表者名、事業概要の簡単な入力などを行う形です。

次に、予約を済ませた上でJグランツ(電子申請システム)によりオンラインで申請書類一式を提出します。Jグランツを利用するには事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要で、取得に2週間程度かかります。そのため、遅くとも申請開始の2週間前(4月中旬)までにはGビズIDを申請しておくことが望ましいです。まだIDを持っていない場合は早急に準備しましょう。

電子申請期間が始まったら、用意した書類データをJグランツ上でアップロードします。締切間際はアクセス集中でアップロードに時間を要することが想定されるため、提出はできるだけ早めに行うのが得策です。5月13日17時を一秒でも過ぎると受け付けてもらえませんので、時間厳守で余裕を持って送信完了してください。

書類提出後は、公社側で形式要件のチェックを経て審査日程に移行します。書類審査・面接審査については、第8回以前の実績では書類審査通過率が約50%前後、最終的な採択率は20~30%程度とも言われています(公式発表はありませんが狭き門です)。面接は1社あたりプレゼンテーションおよび質疑応答で30分程度行われることが多く、経営者やプロジェクト責任者が出席して事業計画の説明・アピールを行います。現地調査として、公社職員等が申請企業の事業所を訪問する場合もあります(主に書類審査の内容確認や設備導入予定場所の確認などが目的)。

審査を乗り越えて採択されると、9月下旬に交付決定通知書が届きます。ここからは助成事業の実施フェーズに入り、10月以降に発注・契約を行ってください。交付決定前に契約・購入したものは助成対象外になるので注意が必要です(申請前~審査中は絶対に発注をしないこと)。あらかじめ見積取得や機械選定はしておき、交付決定を待って正式発注→納品→支払い→稼働というスケジュールを組みましょう。

最後に、全ての設備導入が完了したら公社に実績報告を行い、内容確認後に助成金が振り込まれて一連の流れが終了します。ここまでに約1年半~2年程度の期間を見込んでおく必要があります。応募からお金を受け取るまで長丁場になりますので、資金繰り計画もあわせて考慮しておきましょう。

助成金の採択を勝ち取るには、申請書(事業計画書)の内容が極めて重要です。書類審査・面接審査を通して、「この企業に助成すれば事業の躍進が期待でき、東京都の支援目的にも適う」と評価されなければなりません。以下に申請書作成時のポイントや審査で見られる観点、加点要素となる項目などを整理します。

(1) 事業計画の明確なビジョンと目的を示す:まず、今回の設備投資によって何を実現したいのかを明確にしましょう。「競争力強化」「生産性〇%向上」「新市場参入」「DXによる業務革新」等、事業区分の趣旨に合致したキーワードを盛り込みつつ、自社のビジョンを具体化します。ただ漠然と「最新機械が欲しい」ではNGで、例えば*「〇〇機の導入により生産能力を◯割向上させ、新規顧客開拓につなげる」といった数値目標や成果イメージを記載します。審査項目には*「目的との適合性」「成長・発展性」などがあり、計画が助成事業の目的に合致し将来の成長に繋がるか注視されます。建設業であれば「工期短縮で受注件数増を目指す」、製造業なら*「生産性向上で価格競争力を高め売上増を図る」*など、自社の置かれた状況と目標を論理的に結びつけて説明しましょう。

(2) 設備導入の具体的な効果を示す:購入予定の設備がどのように事業に貢献するかを具体的に記載します。助成事業では**「計画の妥当性」や「優秀性」**も評価ポイントです。「この機械を導入すると○○工程が自動化され、年間△△時間の作業削減となる」「新設備により不良率がX%改善し、品質クレーム減少で取引拡大が見込める」等、導入効果を定量的に示すと説得力が増します。可能であれば図表やフロー図を用いて、導入前後の業務プロセス変化や生産高の伸びを示すのも有効です。また、現在使用中の旧設備との性能比較、新設備の独自優位性(他社との差別化ポイント)なども盛り込み、投資対効果を明確化します。

(3) 事業区分ごとの要件や視点に沿った記述:自社が申請する区分(競争力強化、DX推進等)に応じて、求められる観点を押さえた記載が必要です。それぞれの区分には審査の着眼点があります。例えばDX推進区分なら「現状の課題とDXによる将来構想、その中で今回導入する設備がどの部分を担うか」まで示すことが望まれています。イノベーション区分なら「選択した産業分野に計画内容がマッチしていること」が必須で、該当分野の市場動向や社会的意義にも触れると良いでしょう。後継者チャレンジ区分では「後継者が主体であること」が重要ですので、後継者のプロフィールや意気込み、新機軸へのチャレンジ精神などもアピールポイントです。申請書には各区分向けの様式(チェックシートや概要書)が用意されているので、それに沿って求められる事項を漏れなく記入することが大前提となります。

(4) 加点要素(ゼロエミ・賃上げ等)の活用:前述のとおり、ゼロエミッション要件および賃上げ要件は助成率アップだけでなく審査上も重視されます。東京都の政策目標(カーボンニュートラルや中小企業の賃上げ促進)に資する取組みだからです。したがって、可能な限りこれら要件にチャレンジすることをお勧めします。ゼロエミ要件については申請時に**「ゼロエミッション概要書」を提出し、省エネ効果の高さを具体的に記載します。例えば新設備の省電力性能やCO2排出削減量、旧設備との差異など定量データを盛り込みます。賃上げ要件の場合は「賃金引上げ計画書」を作成し、今後1~2年で給与総額を何%増やすか**計画を示します。中小企業では賃上げの財源をどう確保するかも課題なので、設備導入による生産性向上で生まれた余力を賃金に還元するシナリオを描きます。計画の実効性が高いと判断されれば審査でもプラス評価となるでしょう。逆に要件を満たさない(実行できそうにない)と判断されると減点要素になり得ますので、無理のない範囲で確実に実行する計画としてください。なお、ゼロエミと賃上げの両方を一度に適用することはできませんので、どちらか有利なほうを選択します(アップグレード促進区分は両方必須ですが特殊ケースです)。

(5) 企業の経営状況・実現性を示す:審査項目には**「実現性」、つまり計画の実行可能性もあります。ここでは申請企業の財務基盤や技術力、実行体制などが見られます。したがって、申請書には自社の概要や強みもアピールしましょう。例えば「○○業界で◯年の実績があり、主要取引先に△△がいる」「前期売上高◯億円で自己資本比率◯%と財務健全性がある」など簡潔に記載します。提出書類には会社案内や直近決算書も添付する欄がありますので、それらも活用して企業の信頼性を示します。また資金計画**も重要で、総事業費に対して自己資金や融資で不足なく賄えるか、資金調達計画を明記します(採択後に資金ショートでは困るため)。さらに、実行スケジュールも現実的に検討します。1年半の期間内に確実に設備を導入し稼働開始できる工程表を作成し、いつ何をするかを示してください。審査側は「計画倒れに終わらないか」をシビアに見ますので、着実に実行可能な計画であることを伝えることが肝心です。

(6) 誤りのない申請書類作成:基本的なことですが、書類不備は厳禁です。募集要項や申請マニュアルをよく読み、指定された様式に漏れなく記入します。特にJグランツ提出では各種添付書類(申請書、事業計画書、各種概要書、見積書、決算書類、登記簿、納税証明書など)をすべてPDF等で添付する必要があります。一つでも欠けると即失格となりかねません。また記載内容の矛盾にも注意しましょう。例えば事業計画書に書いた数値と、別添の収支計画やDX概要書に書いた数値が食い違っていれば信頼性を損ないます。整合性を取り、客観的根拠のある数字を書くことが大切です。市場データや統計を引用する場合は出典を明示したり、見積金額は見積書と一致させるなど細部まで気を配りましょう。

(7) 面接審査への対策:書類審査通過後、**面接審査(プレゼン)**が控えています。これも申請書類の出来がベースになりますが、最後の関門として非常に重要です。東京都の説明会によれば、「面接で質問に答えられず不採択となる会社が半数程度いた」とのことで、準備不足は致命的です。プレゼンでは提出した事業計画書の内容をベースに説明しますので、経営者自身が内容を深く理解し、自分の言葉で語れるようにしておく必要があります。コンサルタント等に書類を任せきりにしていると、肝心の面接で答えられない事態になりかねません。想定問答集を作り、なぜこの設備が必要なのか、投資額の根拠、リスクへの対策、期待効果の算出方法など、一通り質問を想定して練習しましょう。特に数字の根拠(例えば「生産性◯%向上」はどう算定したか等)を聞かれることが多いです。グラフや写真等を用いた資料を配布可とする場合もあるので、有効に活用しても良いでしょう。面接官を納得させられる熱意と論理を持って臨むことが、採択への最後の鍵となります。

(8) その他の注意点:不適切な申請や不正受給への注意も必要です。東京都中小企業振興公社からも、「助成金を騙し取るような行為は厳しく対処する」と注意喚起があります。例えば設備ベンダー側と結託して見積価格を水増ししたり、助成金分をキャッシュバックするといったスキームは**「虚偽の申請」に該当し、不採択どころか発覚すれば交付決定取消・返還や場合によっては法的措置となります。また「この助成金の対象になる〇〇システムです!」と謳う業者もいるようですが、公社が特定の製品・サービスを認定することはありません。安易に宣伝文句を信用せず、あくまで自社の課題に適した設備**を選定してください。

以上が申請書作成および審査対応の主なポイントです。まとめると、計画の筋を通し、要件を満たし、誠実かつ論理的に伝えることが成功への道と言えます。加点項目を活かしつつ、減点要素を潰していくことで採択率は高まりますので、じっくりと準備を進めてください。

実際に本助成事業を活用して設備投資を行い、成果を上げている中小企業も多数あります。東京都中小企業振興公社の公開資料や事例紹介によれば、建設業・製造業に関連した採択事例も見られます。いくつか具体例を紹介しましょう。

これらの事例からわかるように、助成金を活用した企業はそれぞれ自社の課題に即した設備投資を行い、競争力向上やDX化、生産性アップといった成果を上げています。特に建設業・製造業では、環境対応やデジタル技術導入といったテーマが採択のキーワードになっています。東京都もゼロエミッションや働き方改革、DX推進に力を入れているため、それらに合致した内容だと採択されやすい傾向が見られます。

また、助成金の活用方法としては単に機械を導入するだけでなく、企業体質の転換や新ビジネスモデル創出に繋げている点も注目できます。例えば上記D社は人材育成を並行して行い組織改革まで踏み込んでいますし、B社はIoT導入で販売と生産の連携というビジネスモデル変革を実現しています。このように助成金をテコにして、単発の設備導入に留まらず経営改革に結び付けることができれば、企業の躍進につながるでしょう。

建設業で考えると、例えば今後は建設DX(建設現場へのIoT/AI活用、遠隔操作建機や施工管理アプリ等)や環境配慮型建機(EV建機やハイブリッド重機)への投資などが有望です。これらは国土交通省なども推進している分野で、東京都助成金の趣旨ともマッチします。製造業では引き続きスマート工場化やカーボンニュートラル対応生産設備(省エネ機器、再エネ活用設備)へのニーズが高いでしょう。また中小企業 補助金の代表格である国の「ものづくり補助金」と目的が重なる部分もありますが、本事業は東京都独自で金額も大きいため、上手に使い分け・活用していくのがポイントです。

公社のホームページには他にも動画で事例紹介があります。興味がある方はぜひ視聴し、採択企業の生の声や導入設備の様子などを参考にしてみてください。自社の業種・規模が近い企業の成功例は、大いにヒントになるはずです。

助成金申請は書類作成や手続きが煩雑で、初めて取り組む企業にとってハードルが高いものです。そこで検討したいのが補助金申請に詳しい専門家のサポートを受けることです。具体的には、行政書士や中小企業診断士、税理士、各種コンサルタントなどがこの分野の支援サービスを提供しています。それら専門家を活用するメリットと注意点をまとめます。

(1) 専門家による書類作成支援:認定経営革新支援機関や補助金コンサルタントは、官公庁向け書類の作成に長けています。今回の助成金でも申請書類一式の作成代行やブラッシュアップを依頼できます。専門家は過去の採択・不採択事例も踏まえて審査で評価されるポイントを熟知しており、素人では気づかない改善提案をしてくれるでしょう。また要件の解釈や必要書類の収集にも精通しているため、不備のない申請を実現できます。特に本事業は難易度が高く実績のあるコンサルタントが少ないのが実情で、準備に1か月程度要することから早めの準備を推奨するといった指摘もあります。経験豊富なプロに頼めば、短期間で高品質な申請書を仕上げられる可能性が高まります。

(2) 採択率向上の期待:もちろん専門家に依頼したから必ず採択される保証はありませんが、統計的に見て採択率が向上する傾向はあります。実際、とある補助金コンサル会社の公表値では本事業におけるサポート案件の採択率88%とうたっている例もあります。プロのチェックを受けることで致命的なミスやアピール不足を避けられ、結果として審査通過の確率が上がると言えるでしょう。また、行政書士や中小企業診断士の多くは経済産業省認定の経営革新等支援機関になっており、その肩書きや信頼性が計画書にも付加されます(申請書に支援機関名を記載する欄がある補助金もあります)。もっとも審査員は内容を冷静に見るため、名前だけで有利になるわけではありませんが、少なくとも体裁の整った申請にはなるでしょう。

(3) インタビュー・事業計画策定支援:専門家に依頼すると、単なる書類代行に留まらず事業計画そのもののブラッシュアップが期待できます。中小企業診断士などは経営コンサルのプロでもあるため、設備導入効果の試算や市場分析、課題整理などを一緒に考えてくれます。自社内だけでは気づかなかった強みやアピール点を引き出してもらえたり、逆に弱点を指摘して対策を講じる助言が得られたりします。第三者の視点が入ることで、申請計画の完成度が上がるでしょう。また、後述のFAQにあるような他制度との併願可否など細かい疑問も、実績のある専門家ならすぐ調べて回答してくれます。

(4) 手続き負担の軽減:Jグランツ操作やGビズID取得、書類のPDF化・アップロードといったテクニカルな部分も、慣れない人には負担です。ITが苦手な経営者も多いでしょう。行政書士等であれば代わりに電子申請手続きを進めてくれる場合もあります(ただしGビズIDは基本的に申請企業自身のIDでログインする必要があるため、委任手続き等は要確認)。いずれにせよ、専門家に任せることで本業に注力しながら申請準備を進められるメリットは大きいです。特に経営者一人で全て抱え込むと面接準備まで手が回らなくなりがちですが、サポートがあれば余裕を持って面接対策にも取り組めるでしょう。

(5) 費用対効果と契約形態:専門家に依頼する場合の費用も考慮しなければなりません。一般的に成功報酬型(採択されたら助成金額の○%を支払う)や着手金+成功報酬、固定報酬など契約形態は様々です。成功報酬の場合、相場は助成金額の10~20%程度と言われます。例えば1億円の助成獲得なら1000万~2000万円のフィーとなり得ますので、小規模案件でない限り決して安くはありません。ただ採択されなければ報酬不要というメリットもあります。一方、着手金型では数十万円程度の前払いが必要ですが成功報酬が低めに抑えられるケースもあります。費用対効果をどう考えるかですが、もし専門家に頼まなかったことで1億円のチャンスを逃すくらいなら、数百万円払ってでも採択を目指す価値は十分あるでしょう。特に本事業のように上限額・補助率が高い助成金なら、投資対効果は高いといえます。会社の財務事情にもよりますが、外部費用も見据えて判断してください。

(6) 注意点:専門家選びも慎重に行う必要があります。実績や資格をよく確認し、できれば本事業での支援経験がある人が望ましいです。新しい制度なので経験者が少ないとされていますが、「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」等類似する大型補助金の実績がある人は対応できるでしょう。また、不適切なコンサルには注意です。「絶対採択される」「助成金を丸ごとお渡しします」などと甘言を弄する業者は疑ってください。前述のように助成金のキックバック等は違法です。公社や行政書士会などに登録のない怪しい仲介業者は避け、信頼できる専門家と契約しましょう。契約内容も書面で取り交わし、守秘義務の観点や途中解約条件なども明確化しておくと安心です。

総じて、専門家の力を借りることは時間短縮と成功率アップにつながります。建設業や製造業の経営者は日々現場や営業で忙しいでしょうから、補助金のプロに任せられる部分は任せるのも経営判断です。ただし、任せきりではなく自社内でのプロジェクト推進も疎かにしないことが重要です。専門家はあくまで補助輪であり、最後は自社の熱意と実行力が採択・事業成功の決め手となります。

以上、主な失敗パターンを挙げました。まとめると、スケジュール管理・要件確認・内容精査・手続順守の4点が肝心です。これらを怠らず準備すれば、不採択リスクは大きく減らせます。万一今回不採択となっても、原因を分析して次回公募に活かすこともできます。東京都の設備投資助成事業は毎年(春と秋)チャンスがありますので、一度で諦めず挑戦を続けることも大切です。

最後に、本助成事業に関して中小企業から寄せられるよくある質問とその回答をQ&A形式でまとめます。申請前によく疑問に思われる点を押さえておきましょう。

Q1. 東京都の他の助成金や国の補助金と同時に申請できますか?

A. 東京都中小企業振興公社が実施する他の助成事業(例えば「設備投資緊急支援事業」など)とは同一の機械設備について併願申請はできません。必ずどちらか一方に絞って申請してください。一方、国の補助金(ものづくり補助金等)との併願は可能です。ただし同じ機械を二重に補助金受給することはできないため、万一両方採択された場合はどちらかを辞退する必要があります。したがってリスクヘッジで両方応募すること自体は構いませんが、最終的に受けられるのは一方のみとなります。なお、東京都の他の助成事業で既に採択済みの案件が完了していない場合、本事業に新規申請することもできませんので注意してください。

Q2. NPO法人や医療法人でも申請できますか?

A. いいえ、非営利法人等は申請できません。本事業は中小企業基本法に基づく中小企業者(会社もしくは個人事業主)が対象です。社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人・財団法人、特定非営利活動法人(NPO)などは中小企業に該当しないため対象外となります。医療法人(病院など)も同様です。ただし、個人で開業しているクリニック(医師が個人事業主として開業届を提出しているケース)であれば中小企業者に含まれるため申請可能です。要は営利を目的とする中小企業かどうかで判断されます。

Q3. 個人事業主や創業したばかりの会社でも応募できますか?

A. 個人事業主でも東京都内で開業届出をして事業を行っていれば応募資格があります。法人に限らず中小企業者等には個人事業主も含まれます。ただし事業開始から2年以上経過していることが必要なので、創業1年目・2年目の方は残念ながら対象外です。また、フリーランス的に活動しているだけで正式な開業届を出していない場合も対象外となります。きちんと開業届を提出し、青色申告などで税務申告を行っていることが前提です。会社設立の場合も同様に設立後2期以上経過している必要があります。

Q4. 会社の本店は東京だが、設備を設置する工場が東京以外です。それでも申請できますか?

A. はい、本店(法人登記)が東京にあれば工場等の設備設置場所が都外でも申請可能です。実際、助成対象として東京都及び周辺7県(埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木・群馬・山梨)が含まれています。例えば本社東京・工場埼玉の製造業も対象になり得ます。ただし東京都の企業としての事業貢献が問われますので、事業計画上は東京本社での雇用維持・拡大や東京市場での展開等も適宜アピールすると良いでしょう。また個人事業主の場合は事業拠点が東京にあることが条件です。同様に都外設置なら本店(主たる事務所)が東京であるケースに限られます。

Q5. 設備資金をリースやレンタルにした場合、助成の対象になりますか?

A. いいえ、リース料・レンタル料は助成対象経費に含まれません。助成の対象はあくまで「機械設備等の購入・取得」に要する経費です。リースやレンタルは所有権が自社に移転しないため、本事業では経費対象外となります(据置期間後に買い取るファイナンスリース契約も基本的にはNGとされています)。必ず購入(資産計上)という形で導入してください。また中古品の購入も対象外です。新品購入のみ助成されます。どうしてもリースで導入したい場合は本助成金とは別の金融支援策等を検討する必要があります。

Q6. ソフトウェアの導入費用も助成してもらえますか?

A. はい、ソフトウェアも対象経費に含まれます。税法上の無形固定資産として計上できるような業務用ソフトウェアで、新たに導入するものが対象です。例えば生産管理システムのライセンス購入費、ERP導入費用、IoTプラットフォーム利用料(初期導入費)などが考えられます。ただしクラウドサービスの月額利用料など継続費用は対象になりません。あくまで導入時の費用(開発カスタマイズ費や初期ライセンス料等)が範囲です。また、自社専用ソフトウェアを開発委託する場合の委託費も機械設備等に準じて扱われます。DX推進枠では**「ソフトウェア導入を含むシステム構築」**も主な内容となりえますので、安心して申請できます。

Q7. 賃上げ要件を適用すると具体的にどのくらい賃金を上げないといけませんか?

A. 賃上げ要件に明確な数値基準は示されていませんが、「給与支給総額」を事業完了前後で増加させる計画を立てる必要があります。給与支給総額とは役員等を除く全従業員(非常勤含む)に対する直近12か月分の支給額合計です。この総額が、助成事業完了後の期間で基準日(申請時点)の総額より増えていることが求められます。一般的には年率1.5~3%程度の賃金引上げを目安に計画される企業が多いようです。例えば従業員20名・平均年収400万円の会社なら、総額8000万円に対し1.5%増の8120万円(+120万)くらいを計画するイメージです。具体額は自社の業況や見通しに応じて無理のない水準を設定してください。なお、ベースアップだけでなく定期昇給や一時金増額なども含めて総額が増えれば構いません。計画どおり賃上げを実施したかは事業完了後に賃金台帳等で確認されます。未達の場合、当初予定より低い助成率に修正される可能性があります。

Q8. Zeroエミ(ゼロエミッション)要件とは具体的に何ですか?

A. 省エネルギー効果が高い取り組みを行う場合に適用できる要件です。申請時に「ゼロエミッション概要書」を提出し、今回導入する設備によってどの程度エネルギー使用量やCO2排出量が削減できるかなどを記載します。例えば、新設備が従来機に比べて電力効率が◯%向上し年間△kWh削減見込み、CO2排出量も年間×トン減少見込み、といった具体データを示します。さらに東京都の環境目標との関連(温室効果ガス削減への寄与等)をアピールします。ただ単に「省エネになります」では弱く、定量的・客観的な根拠が重要です。設備メーカーのカタログ値や試算結果などを引用しつつ、説得力のある資料作りをしましょう。省エネ効果が高いと認められれば助成率2/3や3/4の適用につながります。逆に効果が低そうだと判断されると要件適用とは認められず1/2据え置きになることもあり得ます。

Q9. 採択された場合、助成金はいつ支払われるのですか?

A. 助成金は基本的に事業完了後に支払われます。採択(交付決定)時点でお金がもらえるわけではなく、企業が自己資金や借入で設備を購入し、事業を実行し終えた後に、実績報告を経て補助金が振り込まれる形です。具体的には、令和7年10月~令和9年3月の助成事業期間終了後、速やかに実績報告書を公社へ提出します。公社側で書類審査や場合によって現地確認を行い、問題なければ助成金額が確定します。その後、指定の銀行口座へ助成金が振り込まれます。スケジュール的には、早ければ令和9年夏頃、遅い場合は秋以降になることもあります(案件数にもよります)。したがって、それまでの間は一時的に全額自己負担となります。資金繰り計画を立て、必要に応じて自治体制度融資や日本政策金融公庫の貸付なども活用して乗り切りましょう。なお、事業実施途中で中止したり計画を大幅に縮小した場合は支給されないか一部返金となるので注意してください。

Q10. 次回以降の公募予定や、再チャレンジは可能でしょうか?

A. 本事業は例年、年2回程度募集があります(上期と下期)。今後も東京都の予算が継続する限り、令和7年度第2回(おそらく秋頃募集)や令和8年度以降も公募される可能性が高いです。仮に今回(第9回)不採択となった場合でも、内容を練り直して次回に再申請することは可能です。もちろん、前回と全く同じ内容で再提出しても結果は変わらないでしょうから、審査講評等があれば参考にして改善しましょう。一度助成金を受けた企業でも、完了報告が済んでいれば別の新規計画で再度応募することもできます。ただし事業の重複は避ける必要があります。また、他の東京都助成金(例えば事業承継支援や創業支援等)に切り替えて検討することもできます。自社の成長ステージに合った施策を選びつつ、タイミングを逃さないようアンテナを張っておきましょう。

以上、代表的なFAQを挙げました。この他にも細かな質問がある場合は、東京都中小企業振興公社の公式サイト内**「よくあるご質問」**ページや、公社への直接問い合わせ窓口を活用すると良いでしょう。疑問を解消した上で準備を進めれば安心です。

東京都の第9回 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(令和7年度)は、都内中小企業にとって設備投資を力強く後押ししてくれる魅力的な助成金制度です。特に建設業・製造業の方々にとっては、DX化や省力化、新製品対応などの投資を行う絶好の機会となるでしょう。助成率最大4/5・助成額最大2億円という好条件を活かすため、本記事で解説したポイントを参考に万全の準備をして挑んでください。設備投資は企業の未来への投資です。この助成金を上手に活用して、自社の競争力強化と事業拡大、さらには東京経済の発展に繋げていきましょう。健闘をお祈りします!

参考資料:東京都中小企業振興公社「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」

公式ページtokyo-kosha.or.jptokyo-kosha.or.jp

募集要項(令和7年度第1回)tokyo-kosha.or.jptokyo-kosha.or.jp

お気軽にTRUSTEP JAPAN株式会社へお問い合わせください。